- HOME>

- 胆石症とは

胆嚢でどんな臓器?なぜ胆石ができるのか

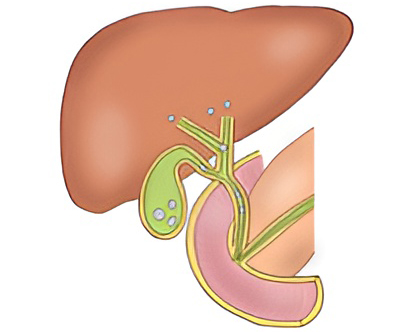

胆嚢(のう)は胆汁をためておくための袋です。胆汁は肝臓で作り出される消化液であり、胆管を通じて十二指腸に分泌されます。

この胆管と胆嚢はつながっており、余分な胆汁は胆嚢にストックされます。

胆嚢内では胆汁を濃縮して、食事のタイミングで胆嚢が収縮し、より多く、濃い胆汁が十二指腸に分泌されます。

これにより、効率よく脂肪やビタミン類の吸収が行えます。

しかし、胆嚢内では溜まった濃い胆汁から成分が析出し、塊を作ることがあります。

この塊が「胆嚢結石」です。胆嚢結石にはいくつかの種類があります。

コレステロール結石

胆汁中のコレステロールが析出したものです。血液中のコレステロール値が高いとできやすくなります。美食家の方に多い傾向があり、美味しい物を食べた後で痛みが起きる場合、胆石が出来ている可能性があります。

色素結石(ビリルビン結石)

ビリルビンという赤血球の分解産物が固まったものです。溶血性貧血や肝硬変などがあるとできやすいと言われています。また、胆嚢の感染を契機に出来ることもあります。

混合結石

コレステロールやビリルビンが混じってできるものを指します。原因は多岐にわたりますが、原因不明のことも多いです。

胆石症の症状

胆嚢結石ができただけでは特に症状はありません。胆石を持つ人の2~3割は症状がないと言われています。しかし、一方で半分以上の人には何らかの症状が現れます。

胆石発作

胆嚢結石が胆嚢頚部に詰まった状態で胆嚢が収縮すると、疝痛(せんつう)と呼ばれる痛みが発生します。これを俗に「胆石発作」と言います。胆石が胆汁の通り道をふさぐために起きる症状であり、胆石の詰まりが解除されると症状はなくなります。

食後に起きる右脇腹の痛みは、この胆石発作である可能性があります。ただし、この痛みは一時的なものなので、意外と放置されている人も多いと思います。

胆石症の疫学

意外に多い胆嚢結石

脂肪の多い食習慣の方は胆石ができやすいということが言われています。実際食生活の欧米化により日本人の10人に1人は胆石を持っていると言われています。

胆石を持っている人の半分以上に症状があるため、20人に1人程度は胆石症を患っている可能性があるということになります。

症状が軽いうちに

こう考えると実際生活に支障があるほど困っている人は多くないのかもしれませんが、胆嚢炎や総胆管結石などの時に命に係わる疾患へ発展する可能性もあるため、胆石発作があるという方には胆嚢摘出術をお勧めできると思います。